在近代中西文化交流與碰撞的宏大敘事中,印刷技術(shù),尤其是中文活字技術(shù)的西法東漸,扮演了一個(gè)關(guān)鍵而微妙的角色。它不僅是技術(shù)工具的簡(jiǎn)單移植,更是一場(chǎng)深刻的技術(shù)社會(huì)變革,映照出傳統(tǒng)與現(xiàn)代、東方與西方的復(fù)雜互動(dòng)。

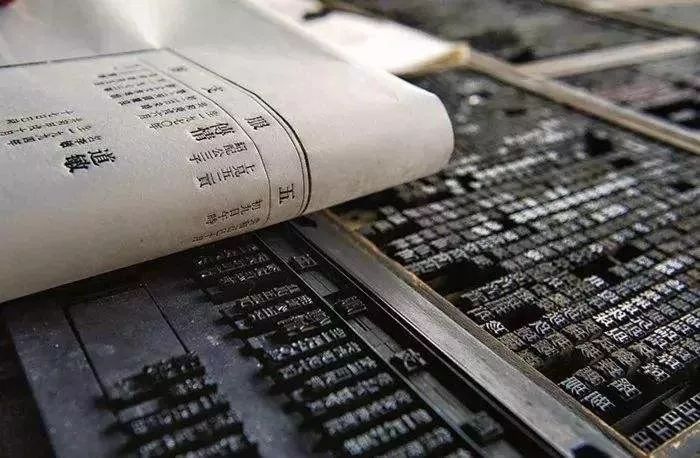

19世紀(jì)初,隨著西方傳教士與商人的東來,西方近代印刷術(shù),特別是金屬活字印刷技術(shù),開始系統(tǒng)地傳入中國。這一過程的核心挑戰(zhàn),在于如何將表意復(fù)雜、字符浩繁的漢字體系,適配于西方基于有限字母的活字鑄造與排版邏輯。以馬禮遜、戴爾等人為代表的先驅(qū)者,進(jìn)行了最早的嘗試。他們?cè)O(shè)計(jì)雕刻中文金屬活字,其初衷雖多服務(wù)于《圣經(jīng)》中譯與傳教文刊的印制,卻在無意中撬動(dòng)了中國延續(xù)千年的雕版印刷傳統(tǒng)。這些早期西式中文活字,常被稱為“香港字”或“美華字”,其制作工藝(如沖壓字模)與排版效率,展現(xiàn)了一種異質(zhì)的技術(shù)范式。

技術(shù)的引入從來不是真空發(fā)生的。西式中文活字在中國的落地與傳播,深深嵌入當(dāng)時(shí)的社會(huì)政治經(jīng)濟(jì)脈絡(luò)之中。鴉片戰(zhàn)爭(zhēng)后,通商口岸的開放為現(xiàn)代印刷工坊和報(bào)館的設(shè)立創(chuàng)造了條件。例如,上海墨海書館、美華書館等機(jī)構(gòu),成為新技術(shù)擴(kuò)散的重要節(jié)點(diǎn)。這里生產(chǎn)的活字與印刷品,不僅服務(wù)于宗教領(lǐng)域,更逐漸滿足日益增長(zhǎng)的商業(yè)、新聞與知識(shí)傳播的需求。《申報(bào)》《萬國公報(bào)》等近代中文報(bào)刊的興起,極大地刺激了對(duì)快速、大批量印刷技術(shù)的需求,從而推動(dòng)了西式活字技術(shù)的本土化改進(jìn)與普及。

這一技術(shù)變遷引發(fā)了連鎖社會(huì)文化反應(yīng)。它改變了知識(shí)生產(chǎn)與傳播的格局。相比雕版,活字印刷使得書籍報(bào)刊的出版周期縮短、成本相對(duì)降低、印數(shù)得以提升,促進(jìn)了新思想、新知識(shí)(包括西方科技、政治理念)的流通,為晚清的啟蒙運(yùn)動(dòng)與社會(huì)變革提供了物質(zhì)基礎(chǔ)。它沖擊了傳統(tǒng)的刻書業(yè)與相關(guān)從業(yè)者(刻工),催生了新的職業(yè)群體,如排字工人、印刷技師,并重塑了出版業(yè)的組織形態(tài)。圍繞活字字體設(shè)計(jì)(如宋體字的標(biāo)準(zhǔn)化)、字匯規(guī)模(常用字與字盤的優(yōu)化)等問題,中西工匠與學(xué)者在實(shí)踐中不斷磨合,形成了兼具實(shí)用性與美學(xué)考量的新中文印刷字體。

西式活字的接納并非一帆風(fēng)順。它面臨著來自文化習(xí)慣、技術(shù)成本以及本土技術(shù)路徑(如石印術(shù)在清末一度復(fù)興)的競(jìng)爭(zhēng)與制衡。其最終在中國確立主導(dǎo)地位,是一個(gè)漫長(zhǎng)的、充滿選擇與調(diào)適的過程,伴隨著中國社會(huì)自身的現(xiàn)代化轉(zhuǎn)型。

因此,對(duì)西式中文活字的技術(shù)社會(huì)史考察,揭示了一個(gè)超越單純工具論的深刻圖景:它是一場(chǎng)“相遇”,是兩種技術(shù)文明體系的碰撞與融合;它也是一面“鏡子”,折射出近代中國在被迫開放與主動(dòng)求變中,接受、改造外來技術(shù),并借此重塑自身社會(huì)結(jié)構(gòu)與文化面貌的復(fù)雜歷程。這場(chǎng)始于印刷車間的變革,其回響遠(yuǎn)達(dá)思想與社會(huì)的廣闊疆域。